На главную |

Произведения А.С. Шишкова |

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Сочинение сие не иное что есть, как род веденной мною записки всему тому, что мне при чтении разных старинных и новых книг, касательно до языка и слога, заметить случилось. Время и обстоятельства не позволили мне все сии в разные времена сделанные мною примечания сообразить и привест в последственный и непрерывный порядок. И так я оставляю оное в том неустроенном виде и составе, какой оно, прирастая день ото дня, само собою получило. Может быть, невзирая на сей недостаток его, не бесполезно будет оно для тех, кои любят язык свой; те ж, которые не любят его, могут бросить оное куда хотят: я не для них пишу.

...Вожделенная народа славенского Матерь, весеселящаяся быти таковою! Како любиши древности славенские, деяния, повествования? Все, все принадлежащее славянам? В сих упражняешися, любомудрствуеши и простираеши неведомый луч светлости будущим писателям нашим.

Коль сладостно нам сие, что тако чествуеши язык славенский! Коликий Твой подвиг сей, почерпнути оный из источников истинных и единых, но источников отдаленных и мало посещаемых?

(Суворов в похвальном слове Екатерине Второй).

Всяк, кто любит российскую словесность и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных. Древний славенский язык, повелитель многих народов, есть корень и начало российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка, на коем витийствовали гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины и многие другие хритианские проповедники. Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка? Кому приходило в голову с плодоносной земли благоустроенный дом свой переносить на бесплодную болотистую землю? Ломоносов, рассуждая о пользе книг церковных, говорит: «Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту от греческого, и то еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют». Когда Ломоносов писал сие, тогда зараза оная не была еще в такой силе, и потому мог он сказать: вкрадываются к нам нечувствительно: но ныне уже должно говорить: вломились к нам насильственно и наводняют язык наш, как потоп землю. Мы в продолжение сего сочинения ясно сие увидим. Недавно случилось мне прочитать следующее: «Разделяя слог наш на эпохи, первую должно начать с Кантемира, вторую с Ломоносова, третию с переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которое образуется приятность слога, называемая французами elegance». Я долго размышлял, вподлинну ли сочинитель сих строк говорит сие от чистого сердца или издевается и шутит: как? нелепицу нынешнего слога называет он приятностию! совершенное безобразие и порчу оного образованием! Он именует прежние переводы славяно-русскими: что разумеет он под сим словом? Неужели презрение к источнику красноречия нашего славенскому языку? Не дивно: ненавидеть свое и любить чужое почитается ныне достоинством. Но как же назовет он нынешние переводы, и даже самые сочинения? без сомнения, французско-русскими: и сии-то переводы предпочитает он славено-российским? Правда, ежели французское слово elegance перевесть по-русски чепуха, то можно сказать, что мы действительно и в краткое время слог свой довели до того, что погрузили в него всю полную силу и знаменование слова!*

Отколе пришла нам такая нелепая мысль, что должно коренной, древний, богатый язык свой бросить и основать новый на правилах чуждого, несвойственного нам и бедного языка французского? Поищем источников сего крайнего ослепления и грубого заблуждения нашего.

______________________

* Хотя неможно сего сказать вообще, поелику и ныне есть писатели, достойно сочинениями своими славящиеся; но их так мало в сравнении с другими, что умы младых читателей гораздо меньше наставляются их писаниями, нежели заражаются и портятся творениями сих последних.

______________________

Начало оного происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их достоинством, хвастают и величаются?

Будучи таким образом воспитываемы, едва силою необходимой наслышки научаются они объясняться тем всенародным языком, который в общих разговорах употребителен; но каким образом могут они почерпнуть искусство и сведение в книжном или ученом языке, толь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих сообщения? Для познания богатства, изобилия, силы и красоты языка своего нужно читать изданные на оном книги, а наипаче превосходными писателями сочиненные: из них научаемся мы знаменованию и производству всех частей речи; пристойному употреблению оных в высоком, среднем и низком слоге; различию сих слогов; правильному писанию; красноречивому смешению славенского великого слога с простым российским, свойственным языку нашему изгибам и оборотам речей; складному или не складному расположению их; краткости выражений; ясности и важности смысла; плавности, быстроте и силе словотечения. Между тем как разум наш обогащается сими познаниями, слух наш привыкает к чистому выговору слов, к приятному произношению оных, к чувствованию согласного или не согласного слияния букв, и одним словом, ко всем сладкоречия прелестям. Отсюду природное дарование наше укрепляется искусством; отсюду рождается в нас любовь к писаниям и разумение судить об оных. Кратко сказать, чтение книг на природном языке есть единственный путь, ведущий нас во храм словесности. Но коль сей путь, толико трудный и требующий великого внимания и долговременного упражнения, должен быть еще несказанно труднейшим для тех, которые от самого младенчества до совершенного юношества никогда по нем не ходили? Когда может быть из превеликого множества нынешних худым складом писанных книг, для вящего в языке своем развращения, прочитали они пять или шесть, а в церковные и старинные славенские и славено-российские книги, отколь почерпается истинное знание языка и красота слога, вовсе не заглядывали? они читают французские романы, комедии, сказки и проч. Я уже не говорю, что молодому человеку, наподобие управляющего кораблем кормщика, надлежит с великою осторожностию вдаваться в чтение французских книг, дабы чистоту нравов своих в сем преисполненном опасностию море не преткнуть о камень; но скажу токмо рассуждая о словесности: какую пользу принесет им чтение иностранных книг, когда не читают своих? Волтеры, Жан-Жаки, Корнелии, Расины, Молиеры не научат нас писать по-русски. Выуча всех их наизусть и не прочитав ни одной своей книги, мы в красноречии на русском языке должны будем уступить сочинителю Бовы Королевича. Весьма хорошо следовать по стопам великих писателей, но надлежит силу и дух их выражать своим языком, а не гоняться за их словами, кои у нас совсем не имеют той силы. Без знания языка своего мы будем точно таким образом подражать им, как человеку подражают попугаи, или иначе сказать, мы будем подобны такому павлину, который, не зная или пренебрегая красоту своих перьев, желает для украшения своего заимствовать оные от птиц несравненно меньше его прекрасных и столько ослеплен сим желанием, что в прельщающий око разноцветный хвост свой готов натыкать перья из хвостов галок и ворон. От сего, можно сказать, безумного прилепления нашего к французскому языку мы, думая просвещаться, час от часу впадаем в большее невежество и, забывая природный язык свой или, по крайней мере отвыкая от оного, приучаем понятие свое к их выражениям и слогу. Мы беспрестанно твердим о множестве разного рода книг и превосходных сочинений, изданных французами, и жалуемся, что мало имеем их на своем языке; но те ли способы употребляем, чтоб до них достигнуть или их превзойти? Сумароков ропщущему на сие говорит:

Перенимай у тех, хоть много их, хоть мало,

Которых тщание искусству ревновало,

И показало им, коль мысль сия дика,

Что не имеем мы богатства языка.

Сердись, что мало книг у нас, и делай пени;

Когда книг русских нет, за кем идти в степени?

Однако больше ты сердися на себя

Иль па отца, что он не выучил тебя;

А если б юность ты не прожил своевольно,

Ты б мог в писании искусен быть довольно.

Трудолюбивая пчела себе берет

Отвсюду то, что ей потребно в сладкий мед,

И, посещающа благоуханну розу,

Берет в свои соты частицы и с навозу.

Имеем сверх того духовных много книг:

Кто виней в том, что ты псалтири не постиг?

В самом деле, кто виноват в том, что мы во множестве сочиненных и переведенных нами книг имеем весьма немногое число хороших и подражания достойных? Привязанность наша к французскому языку и отвращение от чтения книг церковных. Сумароков продолжает:

Не мни, что наш язык не тот, что в книгах чтем,

Которы мы с тобой не русскими зовем;

Он тот же, а когда б он был иной, как мыслишь,

Лишь только от того, что ты его не смыслишь,

Так что ж осталось бы при русском языке?

От правды мысль твоя гораздо в далеке.

Французы прилежанием и трудолюбием своим умели бедный язык свой обработать, вычистить, обогатить и писаниями своими прославиться на оном, а мы богатый язык свой, не рача и не помышляя о нем, начинаем превращать в скудный. Надлежало бы взять их за образец в том, чтоб подобно им трудиться в созидании собственного своего красноречия и словесности, а не в том, чтоб найденные ими в их языке, нимало нам не сродные красоты перетаскивать в свой язык. Тот же Сумароков весьма справедливо рассуждает о сем:

Имеет в слоге всяк различие народ:

Что очень хорошо на языке французском,

То может в точности быть скаредно на русском.

Не мни, переводя, что склад в творце готов;

Творец дарует мысль, но не дарует слов.

В спряжение его речей ты не вдавайся

И свойственно себе словами украшайся.

На что степень в степень последовать ему?

Ступай лишь тем путем и область дай уму:

Ты сим, как твой творец письмом своим не славен,

Достигнешь до него и будешь сам с ним равен.

Хотя перед тобой в три пуда Лексикон,

Не мни, чтоб помощь дал тебе велику он:

Коль речи и слова поставишь без порядка,

Так будет перевод твой некая загадка,

Которую никто не отгадает ввек;

То даром, что слова ты точно все нарек.

Когда переводить захочешь беспорочно,

Не то, творцов мне дух яви и силу точно.

Язык наш сладок, чист и пышен и богат,

Но скупо вносим мы в него хороший склад.

Рабственное подражание наше французам подобно тому, как бы кто увидя соседа своего, живущего на песчаном месте и трудами своими превратившего песок сей в плодоносную землю, вместо обработывания с таким же прилежанием тучного чернозема своего, вздумал удобрять его перевозом на оный бесплодного с соседней земли песку. Мы точно таким образом поступаем с языком нашим: вместо чтения своих книг читаем французские; вместо изображения мыслей своих по принятым издревле правилам и понятиям, многие веки возраставшим и укоренившимся в умах наших, изображаем их по правилам и понятиям чуждого народа; вместо обогащения языка своего новыми почерпнутыми из источников оного красотами растлеваем его несвойственными ему чужестранными речами и выражениями; вместо приучения слуха и разума своего к чистому российскому слогу отвыкаем от оного, начинаем его ненавидеть и любить некое невразумительное сборище слов, нелепым образом сплетаемых. Сверх сей ненависти к природному языку своему и любви к французскому есть еще другая причина, побуждающая новомодных писателей наших точно таким же образом и в словесности подражать им, как в нарядах. Я уже сказал, что трудно достигнуть до такого в языке своем познания, какое имел, например, Ломоносов: надлежит с таким же вниманием и такую же груду русских и еще церковных книг прочитать, какую он прочитал, дабы уметь высокий славенский слог с просторечивым российским так искусно смешивать, чтоб высокопарность одного из них приятно обнималась с простотою другого. Надлежит долговременным искусом и трудом такое же приобресть знание и силу в языке, какие он имел, дабы уметь в высоком слоге помещать низкие мысли и слова, таковые, например, как: рыкать, рыгать, тащить за волосы, подгнет, удалая голова и тому подобные, не унижая ими слог и сохраняя всю важность оного*.

______________________

* Смотри стихи его в поэме «Петр Великий», где сказано, говоря о стрельцах, низвергших боярина Афонасья Нарышкина со стены на копья:

Текущу видя кровь, рыкают: любо! любо!

Пронзенного подняв, гласят сие сугубо.

Говоря о пальбе из пушек:

Гортани медные рыгают жар свирепый.

Говоря о стрельцах, устремляющихся на убиение боярина Ивана Нарышкина, исторгая его из рук сестры оного царицы Наталии Кирилловны:

Презрев Царицыных и власть и святость рук,

Бесчестно за власы влекут на горесть мук.

[...]

______________________

Надлежит иметь воображение, изощренное чтением, и память, обогащенную знанием слов, дабы уметь составлять подобные сим стихи:

Мне всякая волна быть кажется гора,

Что с ревом падает обрушась на ПЕТРА.

Какое, подобное падению и шуму волны, падение и шум в стихе! Что может быть величественнее сего описания:

Достигло дневное до полночи светило,

Но в глубине лица горящего не скрыло,

Как пламенна гора казалось меж валов,

И простирало блеск багровый из-за льдов.

Среди пречудныя при ясном солнце ночи

Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Какое сладкогласие и чистота слога в двух последних стихах! Верьте после сего несомненной истине писателей наших, что ныне токмо образуется приятность слога, называемая французами elegance! Везде глубокое знание языка показуется в цветах, рождающихся под живописною кистью сего великого Стихотворца. Здесь единым почерком изображает он действие бури:

Меж морем рушился и воздухом предел;

Дождю навстречу дождь с кипящих волн летел.

Или:

Внимай, как юг пучину давит,

С песком мутит, зыбь на зыбь ставит,

Касается морскому дну,

На сушу гонит глубину.

Там силе и скорости дав образ исполина представляет их в ужаснейшем виде:

Бежит в свой путь с весельем многим

По холмам грозный исполин,

Ступает по вершинам строгим*,

Презрев глубоко дно долин,

Вьет воздух вихрем за собою;

Под сильною его пятою

Кремнистые бугры трещат,

И следом дерева лежат,

Что множество веков стояли

И бурей ярость презирали.

______________________

* Приметим, что Ломоносов не поставил бы здесь строгим, еслиб слово строгость не происходило от одного корня с словом острота, чему свидетельствуют слова острог, острогать. Подобному знанию и употреблению слов не научимся мы никогда из книг французских.

______________________

Или:

Светящимися чешуями

Покрыт, как медными щитами;

Копье и щит и молот твой

Считает за тростник гнилой.

Там замысловатым словом или остроумною мыслью в восторг приводит ум:

Твое прехвально имя пишет

Не ложна слава в вечном льде,

Всегда где хладный север дышет,

И только верой тепл к тебе.

Или:

В шумящих берегах Балтийских

Веселья больше, нежель вод,

Что видели судов Российских

Против врагов счастливый ход.

Инде пламенным изображением всеснедающего времени и лютой войны ужасает воображение:

Уже горят Царей там древние жилища;

Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища!

И кости предков их из золотых гробов

Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!

Инде пером, искуснейшим чем Ахллесова кисть, представляет нам гоняющуюся за зверьми Российскую Дияну:

Ей ветры в след не успевают;

Коню бежать не воспящают

Ни рвы, ни частых ветьвей связь:

Крутит главой, звучит броздами,

И топчет бурными ногами,

Прекрасной всадницей гордясь!

Инде простыми, но выше всякого искусства, стихами приводит душу и сердце в умиление:

В пути, которым пролетаешь,

Как быстрый в высоте орел,

Куда свой зрак ни обращаешь,

По множеству градов и сел;

От всех к тебе простерты взоры,

Тобой всех полны разговоры,

К тебе всех мысль, к тебе всех труд;

Дитя родивших вопрошает:

Не тая ли на нас взирает,

Что материю все зовут?

Иной от старости нагбенный

Простерть старается хребет,

Главу и очи утомленны

Возводит, где твой блещет свет.

Там видя возраст бессловесный,

Монархиня, твой зрак небесный,

Любезну оставляет грудь;

Чего язык не изъясняет,

Усмешкой то изображает,

Последуя очами в путь,

Инде колико сей нежности противен когда изображает противные сему вещи как например злобу:

Как тигр уж на копье хотя ослабевает,

Однако посмотреть на раненой хребет,

Глазами на ловца кровавыми сверкает,

И ратовище злясь в себе зубами рвет:

Так меч в груди своей схватил Мамай рукою;

Но пал, и трясучись о землю тылом бил,

Из раны чорна кровь ударилась* рекою;

Он очи злобныя на небо обратил.

Разинул челюсти! но гласа не имея,

Со скрежетом зубным извергнул дух во ад.

______________________

* Приметим здесь, как слово ударилась возвышает сила сего выражения. Всякое другое слово, как например: полилась, потекла, было бы меньше сильно. Для него, для того, что глагол ударилась соединяет в себе два понятия: полилась быстро. Подобные сему слова придают великую силу слогу. Сумароков притчу свою о болтливой жене, услышавшей за тайну от мужа своего, будто бы ночью снес он яйцо, оканчивает следующими стихами:

Сказала ей,

А та соседушке своей:

Ложь ходит завсегда с прибавкой в мире.

Яицо, два, три, четыре,

И стало под вечер пять сот яиц.

На завтрее к уроду

Премножестно сбирается народу

И незнакомых лиц:

За нем валит народ? Валит купить яиц.

Как слово валить сильно здесь и знаменательно! Господа втаскиватели в наш язык чужестранных слов и речей, никогда ваши трогательныя сцены, ни влияия на разумы, ни предметы потребностей, не будут иметь таковой силы.

(Знаю ныне, может быть еще более, нежели знал тогда, когда писал сию книгу, что приведение некоторых мест из Сумарокова долженствует в умах многих уронить ея цену. Стихотворец сей, столько в свое время прославляемый, сколько ныне презираемый, показывает, что достоинство писателей часто оценивается не умом, но головою. Ежели тогда превозносим он был несправедливо, то ныне еще несправедливее осуждается. Тогда, обращая внимание на многое хорошее в нем, извиняли его погрешности, молчали об них; а ныне совсем не читая его, и не зная ни красот, ни худостей, твердят, по наслышке один от другого, что он никуда не годится. Тож, благодаря вводимому журналистами новейшему вкусу, начинает распространяться и на других: Феофаны, Кантемиры, давно уже не читаются; Херасковы, Петровы, и сам Ломоносов, ветшают, никто в них не заглядывает; за ними чрез несколько времени последуют Державины и другие: таким образом ум и вкус наш будет вертящееся колесо, в котором одна восходящая на верх спица давит и свергает на низ другую. Не знаю, может ли такой вкус быть основателен, тверд, прочен, согласен с здравым рассудком, и полезен для языка.)

______________________

Инде с такою в полустишии расстановкою, какая в самой природе между ударом и отголоском онаго примечается, говорит:

Ударил по щиту: звук грянул меж горами.

Таков Ломоносов в стихах; таков же он в переводах и в прозаических сочинениях. Мы видели разум его и глубокое в языке знание; покажем теперь пример осторожности его и наблюдения ясности в речах. В подражании своем Анакреону говорит он о Купидоне:

Он чуть лишь ободрился,

Каков то, молвил, лук;

В дожде чать повредился,

И с словом стрелил вдруг.

Потребно сильный в языке иметь навык, дабы чувствовать самомалейшее обстоятельство, могущее ослабить силу слога или сделать его двусмысленным и недовольно ясным. В просторечии обыкновенно вместо чаять должно говорят сокращенно чай. Ломоносов тотчас почувствовал, что, поставя:

В дожде чай повредился, —

выйдет из сего двумыслие глагола чай с именем чай, то есть китайской травы, которую мы по утрам пьем; и для того, сокращая глагол чаять, поставил чать. Подобная сему осмотрительность показывает, с каким тщанием старался он наблюдать ясность и чистоту слога. Во всех его сочинениях видно соединенное с пылким воображением ума сильное в языке знание, которое приобрел он неусыпным в словесности упражнением. Таковое прилежное чтение российских книг отнимет у нынешних писателей драгоценное время читать французские книги. Возможно ли, скажут они с насмешкою и презрением, возможно ли трогательную Заиру, занимательного Кандида, милую Орлеанскую девку променять на скучный Пролог, на непонятный Несторов Летописец? Избегая сего труда, принимаются они за самый легкий способ, а именно: одни из них безобразят язык свой введением в него иностранных слов, таковых, например, как: моральный, эстетический, эпоха, сцена, гармония, акция, энтузиазм, катастрофа и тому подобных*. Другие из русских слов стараются делать не русские, как, например: вместо будущее время говорят будущность, вместо настоящее время — настоящность** и проч. Третьи французские имена, глаголы и целые речи переводят из слова в слово на русский язык, самопроизвольно принимают их в том же смысле из французской литературы в российскую словесность, как будто из их службы офицеров теми ж чинами в нашу службу, думая, что они в переводе сохранят то ж знаменование, какое на своем языке имеют. Например: influence переводят влияние и, несмотря на то что глагол вливать требует предлога в: вливать вино в бочку, вливает в сердце ей любовь, располагают нововыдуманное слово сие по французской грамматике, ставя его по свойству их языка, с предлогом на: J'aire l'influence surl'esprits, делать влияние на разумы*** Подобным сему образом переведены слова: переворот, развитие, утончанный, сосредоточить, трогательно, занимательно и множество других. В показанных ниже сего примерах мы яснее увидим, какой нелепый слог рождается от сих русско-французских слов. Здесь же приметим токмо, что по сему новому правилу так легко с иностранных языков переводить всех славных и глубокомысленных писателей, как бы токмо списывать оных****. Затруднение встретится в том единственно, что не знающий французского языка, сколь бы ни был силен в российском, не будет разуметь переводчика; но благодаря презрению к природному языку своему, кто не знает ныне по-французски? По мнению нынешних писателей, великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово переворот, не догадаться, что оное значит revolution или, по крайней мере, revoke. Таким же образом и до других всех добраться можно: развитие, developpement; утончанный, rafine; сосредоточить, concentrer; трогательно, touchant; занимательно, interessant, и так далее. Вот беда для них, когда кто в писаниях своих употребляет слова: брашно, требище, рясна, зодчество, доблесть, прозябать, наитствовать и тому подобные, которых они сроду не слыхивали, и потому о таковом писателе с гордым презрением говорят: он Педант, провонял славенщиною и не знает французского в штиле элегансу. Между тем, невзирая на опасность гнева их, я осмелюсь продолжить здесь некоторые противные мнению их рассуждения, дабы упражняющихся в словесности молодых людей, не совсем заразившихся еще сею язвою, остановить, буде возможно, от предосудительного им исследования; ибо из сих рассуждений яснее можно будет усмотреть, что тот, кто переводит или, лучше сказать, перекладывает таким образом слова с одного языка на другой, худое имеет понятие о происхождении и свойстве языков и о их между собою соответствовании.

______________________

* Сии суть самые новомодные слова, и для того в нынешних книгах повторяются они почти на каждой странице; впрочем, в языке нашем имеются также и обветшалые иностранные слова, как, например: авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, комед играть и проч. Сии прогнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам.

** Сии слова, нигде прежде в языке нашем не существовавшие, произведены по подобию слов изящность, суетность, безопасность и проч. Ныне уже оные пишутся и печатаются во многих книгах; а потому надеяться должно, что словесность наша время от времени будет еще более процветать. Например: вместо прошедшее время станут писать прошедшность; вместо человеческое жилище, по подобию с голубятнею, человечатня; вместо березовое или дубовое дерево, по подобию с телятиною, березятина, дубовятина и так далее. О! Мы становимся великими изобретателями слов.

*** Глагол влить есть не иное что, как глагол лить, соединенный с предлогом в, от которого безгласная буква отнята. Все составленные подобным образом глаголы соединяются с теми ж самыми предлогами, как, например: набежать на камень, исторгнуться из напасти, отбиться от неприятеля, слететь с дерева, войти в церковь, а когда надобно сказать на церковь, тогда употребляется другой глагол взойти. По какому ж правилу или примеру говорим мы влияние на разимы? По французскому? О! Мы выбрали прекрасную дорогу для обогащения языка своего! В Священных книгах находим мы: Дух Святый найде на Тя, в другом месте: Сохрани душу мою от наитствования страстей. Тако жив молитве к Богородице: Напастей ты прилоги отгонявши, и страстей находы, Лево. Здесь наитие или наитствование не иное что значит, как то самое понятие, которое французы изображают словом influence. Понятие сие и в просторечие введено; мы говорим: на него дурь находит, так как бы по-нынешнему сказать: безумие имеет влияние на его разум. Из сего видеть можно, что если бы тот, кто первый слово influence перевел влиянием, читал старинные русские книги, то бы он почерпал слова из них, а не из французских книг, и тогда не находили бы мы в нынешних сочинениях таковых вздорных речей, каковы суть следующие: Авторскою деятельностию иметь влияние на современников. — Несходство в характере разума и Авторства имеет влияние на суд о человеке. — Находиться под влиянием исключительной торговли. — Сие приключение имело влияние на ход политики. — И тому подобные. Мне случилось разговаривать с одним из защитников нынешних писателей, и когда я сказал ему, что слово influence переведено влиянием не потому, чтоб в языке нашем не было соответствующего ему названия, но потому что переводчик не знал слова наитствоват, изображающего то ж самое понятие; тогда отвечал он мне: Я лучше дам себя высечь, нежели когда-нибудь соглашусь слово это употребить. Сие одно уже показывает, как много заражены мы любовию к французскому и ненавистию к своему языку. Какая же надежда ожидать нам красноречивых писателей, и мудрено ли, что у нас их нет?

**** Например: un des hommes de France qui a le plus d'esprit, qui a rempli avec Succes des grandes places, et qui a ecrit sur divers objets avec autant d'interet que d'elegance, a dit, dans des Considerations Sur 1'etat de la France: один из людей Франции, который имел наиболее разума, который наполнял с успехом великие места и который писал на разные предметы с такою занимательностью, как элегансом, сказал в рассуждениях на состояние Франции. Сей перевод весьма похож на многие нынешние.

______________________

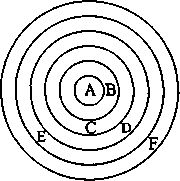

Во всяком языке есть множество таких слов или названий, которые в долговременном от разных писателей употреблении получили различные смыслы или изображают разные понятия, и потому знаменование их можно уподобить кругу, рождающемуся от брошенного в воду камня и тотчас далее пределы свои распространяющему. Возьмем, например, слово свет и рассмотрим всю обширность его знаменования. Положим сначала, что оно заключает в себе одно токмо понятие о сиянии или о лучах, исходящих от какого-нибудь светила, как-то в следующей речи: солнце разливает свет свой повсюду. Изобразим оное чрез круг А, которого окружность В определяет вышесказанный смысл его, или заключающееся в нем понятие. Станем потом приискивать оное в других речах, как наприклад в следующей: Свет Христов просвещает всех. Здесь слово свет не значит уже исходящие лучи от светила, но учение или наставление, проистекающее от премудрости Христовой. И так получило оно другое понятие, которое присоединяя к первому, находим, что смысл слова сего расширился, или изображающий его круг А распространился до окружности С. В речи: семьдесят веков прошло, как свет стоит, — слово свет не заключает уже в себе ни одного из вышеписанных понятий, но означает весь мир или всю вселенную. Присоединяя сие третие понятие к двум первым, ясно видим, что круг А распространился до окружности D. В речи: он натерся в свете — слово свет представляет паки новое понятие, а именно общество отличных людей: следовательно, круг А распространился еще до окружности Е. В речи: Америка есть новый свет — слово свет означает новонайденную землю, подобную прежде известным, то есть Европе, Азии и Африке. И так круг А получил еще большее распространение. Наконец от сего слова, как бы от некоего корня, произошли многие ветви или отрасли: светлый, светский, светящийся, светило, светлица и так далее. Каждая из сих отраслей также в разных смыслах употребляется: светлое солнце — значит сияющее; светлая одежда — значит великолепная; светлое лице — значит веселое. Под именем светского человека разумеется иногда отличающийся от духовного, а иногда умеющий учтиво и приятно обращаться с людьми. Таким образом круг, определяющий знаменование слова свет, отчасу далее расширяет свои пределы. Сие есть свойство языка, но в каждом языке данные одному слову различные смыслы и произведение от них других слов или распространение вышепомянутого круга, определяющего их знаменование, не одинаким образом делается. Например, в сказанной выше сего речи: солнце разливает свет свой повсюду — российскому слову свет соответствует французское слово lumiere; но в другой речи: семьдесят веков прошло, как свет стоит, — тому ж самому слову во французском языке соответствует уже слово monde, а не lumiere. Равным образом от российского имени свет происходит название светило; напротив того, во французском языке светило называется особливым именем Astre, отнюдь не происходящим от слова lumiere.

Происхождение слов подобно древу; ибо как возникающее от корня младое дерево пускает от себя различные ветви, и от высоты возносится в высоту, и от силы преходит в силу, так и первоначальное слово сперва означает одно какое-нибудь главное понятие, а потом проистекают и утверждаются от оного многие другие. Часто корень его теряется от долговременности. Старинное славенское или от славенского происходящее слово доба ныне нам совсем не известно. Может быть, оно заключало в себе пространный смысл, но мы из некоторых находимых нами в книгах весьма не многих речей, таковых, как: доба нам от сна встати, знаем токмо часть оного, догадываясь, что оно значило пора или не худо. Между тем корень сей сколько пустил различных отраслей? Надобно, снадобье, подобно, удобно, сдобно, подобает, сподобиться, преподобие, доблесть, а может быть, и слово добро от него ж имеет свое начало. От глагола разить или от имени раз происходят слова: поражение, раздражение, выражение, возражение, подражание и проч. Все оные изображают различные понятия. Соответствующие сим французские слова: irritation, expression, imitation и проч. от одного ли проистекают источника? Могут ли два народа в составлении языка своего иметь одинакие мысли и правила? Отсюда выходит следующее рассуждение:

Все известные нам вещи разделяются на видимые и невидимые, или, иначе сказать, одни постигаем мы чувствами, а другие разумом: солнце, звезда, камень, дерево, трава и проч. суть видимые вещи; счастие, невинность, щедрота, ненависть, лукавство и проч. суть вещи умственные, или разумом постигаемые. Каждая из всех сих вещей на всяком языке изображается особливым названием; но между сими различными каждого языка словами, означающими одну и ту ж самую вещь, находится следующая разность: те из них, кои означают видимую вещь, хотя звуком произношения и составляющими их письменами различны между собою, однако ж круг знаменования их на всех языках есть почти одинаков; везде, например, где стоит во французском soleil, или в немецком sonne, или в английском sun, можно в российском поставить солнце. Напротив того, те названия, коими изображаются умственные вещи, или действия наши, имеют весьма различные круги знаменований, поелику, как мы выше сего видели, происхождение слов, или сцепление понятий, у каждого народа делается своим особливым образом. В каждом языке есть много даже таких слов, которым в другом нет соответствующих*. Тако ж одно и то ж слово одного языка в разных составах речей выражается иногда таким, а иногда иным словом другого языка. Объясним сие примерами:

______________________

* Мы говорим: зги не видать. Какое знаменование имеет на французском языке слово зга? Прохожий, у Сумарокова в притче, укоряя старика, идущего пешком за мальчиком, который ехал на осле верхом, говорит ему лучше бы мальчику велел ты идти пешком, а сам бы ехал, старый хрен! Употребление сделало, что метафорический смысл выражения старый хрен весьма для нас понятен: следовательно, в нашем языке имеет оно некоторый круг знаменования; но во французском языке vieux raifort означает токмо самую вещь, а в метафорическом смысле никакого круга знаменования не имеет.

______________________

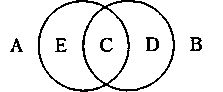

Положим, что круг, определяющий знаменование французского глагола, например, toucher, есть А и что сему глаголу в российском языке соответствует, или то ж самое понятие представляет, глагол трогать, которого круг знаменования да будет В.

Здесь, во-первых, надлежит приметить, что сии два круга никогда не бывают равны между собою так, чтоб один из них, будучи перенесен на другого, совершенно покрыл его; но всегда бывают один другого или больше или меньше; и даже никогда не могут быть единоцентренны, как ниже изображено. Но всегда пресекаются между собою и находятся в следующем положении:

С есть часть, общая обоим кругам, то есть та, где французский глагол toucher соответствует российскому глаголу трогать или может быть выражен оным, как, например, в следующей речи: toucher avec les mains, трогать руками.

В есть часть круга французского глагола toucher, находящаяся вне круга В, означающего российский глагол трогать, как, например, в следующей речи: toucher le clavicin. Здесь глагол toucher не может выражен быть глаголом трогать; ибо мы не говорим трогать клавикорды, но играть на клавикордах; итак, глаголу toucher соответствует здесь глагол играть.

D есть часть круга российского глагола трогать, находящаяся вне круга А, означающего французский глагол toucher, как, например, в следующей речи: тронуться с места. Здесь российский глагол тронуться не может выражен быть французским глаголом toucher, поелику французам не свойственно говорить: Se toucher d'un place; они объясняют сие глаголом partir. Итак, в сем случае российскому глаголу трогать соответствует французский глагол partir.

Рассуждая таким образом, ясно видеть можем, что состав одного языка не сходствует с составом другого и что во всяком языке слова получают силу и знаменование свое, во-первых, от корня, от которого они происходят, во-вторых, от употребления. Мы говорим: вкусить смерть; французы не скажут gouter, а говорят subir la mort. Глагол их assister по нашему значит иногда помогать, а иногда присутствовать, как, например: assister un pauver, помогать бедному, и assister a la ceremonie, присутствовать при отправлении какого-нибудь обряда. Каждый народ имеет свой состав речей и свое сцепление понятий, а потому и должен их выражать своими словами, а не чужими или взятыми с чужих. Но хотеть русский язык располагать по-французскому или теми же самыми словами и выражениями объясняться на русском, какими французы объясняются на своем языке, не то ли самое значит, как хотеть, чтоб всякий круг знаменования российского слова равен был кругу знаменования соответствующего ему французского слова? Возможно ли сие сделать и сходно ли с рассудком желать часть Е их круга А включать в наш язык, а часть D нашего круга В выключить из оного, то есть вместо играть на клавикордах говорить: трогать клавикорды! Не чудно ли, не смешно ли сие? Но мы не то ли самое делаем; когда вместо жалкое зрелище говорим трогательная сцена; вместо сближить к средине — сосредоточить и так далее? Остается только истребить часть D: то есть все те речи, которые не могут из слова в слово переведены быть на французский язык, объявить не русскими и выключить их из нашего языка, яко недостойные пребывать в оном. Как ни кажется таковая мысль нелепою и невозможною, и что сей путь не во храм красноречия ведет нас, но в вертеп невразумительного вранья; однако из предыдущих примеров уже несколько явствовало, а из последующих еще яснее будет, что мы всякое тщание и попечение о том прилагаем.

Главная причина, к какой многие нынешние писатели относят необходимость рабственного подражания их французам, состоит в том, что они, читая французские книги, находят иногда в них такие слова, которым, по их мнению, на нашем языке нет равносильных или точно соответствующих*. Что ж до того? Неужели без знания французского языка не позволено быть красноречивым? Мало ли в нашем языке таких названий, которых французы точно выразить не могут? Милая, гнусный, погода, пожалуй, благоутробие, чадолюбие и множество сему подобных, коим на французском языке, конечно, нет равносильных; но меньше ли чрез то писатели их знамениты? Гоняются ли они за нашими словами и говорят ли: mon petit pigeon, для того, что мы говорим: голубчик мой? Стараются ли они глагол приголубить выражать на своем языке глаголом, происходящим от имени pigeon, ради того, что он у нас происходит от имени голубь? Силу наших речей, таковых, например, как: мне было говорить, писать было тебе к твоему отцу, быть писать, быть по сему и проч. Выразят ли они на своем языке, когда переведут их из слова в слово: а mor eteparler, ecrire a toi ete, etre ecrire, etre comme cela etc.? Странно бы сие было и смешно, и не было бы у них ни Расинов, ни Буалов, если б они так думали; но мы не то ли самое делаем? Не находим ли мы в нынешних наших книгах: подпирать мнение свое, двигать духами, черта злословия и проч.? Не есть ли это рабственный перевод с французских речей: soutenir son opinion, mouvoir les esprits, un trait de satire? Я думаю, скоро boire a long traits станут переводить пить долгими чертами, il a epouse ma colere: он женился на моем гневе. Наконец меньше ли странны следующие и сим подобные речи: имена мелкие цены. — Принудился провождать скитающуюся жизнь. — Голова его образована для тайной связи с невинностию. — Храбрость обоих оказывается сам на сам. — Закон ударяет совсем на иные предметы и проч.?

______________________

* Иных, может быть, нет, а другие и есть, но мы, не читая книг своих, не можем их знать. Виноват ли бы был язык, если бы кто слово preface перевел предличие, не знав, что оно давно уже употребительно и называется предисловием? Мы выше сего видели подобный сему перевод слова influence; а в приложенных ниже сего примечаниях еще более таковых примеров увидим.

______________________

Между тем, как мы занимаемся сим юродливым переводом и выдумкою слов и речей, нимало нам несвойственных, многие коренные и весьма знаменательные российские слова иные пришли совсем в забвение; другие, невзирая на богатство смысла своего, сделались для не привыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование свое и употребляются не в тех смыслах, в каких сначала употреблялись*. Итак, с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой — истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия: таким-то образом процветает словесность наша и образуется приятность слога, называемая французами elegancel

______________________

* В продолжение сего сочинения увидим мы тому ясные примеры и доказательства.

______________________

Многие ныне, почитая невежество свое глубоким знанием и просвещением, презирают славенский язык и думают, что они весьма разумно рассуждают, когда изо всей мочи кричат: неужели писать аще, точию, вскую, уне, поне, распудити и проч.? Таких слов, которые обветшали уже и места их заступили другие, толико же знаменательные, конечно, нет никакой нужды употреблять; но дело в том, что мы вместе с ними и от тех слов и речей отвыкаем, которые составляют силу и красоту языка нашего. Как могут обветшать прекрасные и многозначащие слова, таковые, например, как: дебелый, доблесть, присно, и от них происходящие: одебелеть, доблий, приснопамятный, приснотекущий и тому подобные? Должны ли слуху нашему быть дики прямые и коренные наши названия, таковые, как: любомудрие, умоделие, зодчество, багряница, вожделение, велелепие и проч.? Чем меньше мы их употреблять станем, тем беднее будет становиться язык наш и тем более возрастать невежество наше; ибо вместо природных слов своих и собственного слога мы будем объясняться чужими словами и чужим слогом. Отчего, например, благорастворенный воздух есть выражение всякому вразумительное, между тем как речь: царство мудростью растворенное — многим кажется непонятною? Оттого, что они не знают всей силы и знаменования глагола растворять. Приложенный при конце сего сочинения Словарь хотя не иное что есть, как малый токмо опыт, однако из него довольно явствовать будет, как много есть таких слов, которых знаменования, оттого что мы пренебрегаем язык свой, не токмо не распространены, не обработаны, не вычищены, но, напротив того, стеснены, оставлены, забыты. Премножество богатых и сильных выражений, которые прилежным упражнением и трудолюбием могли б возрасти и умножиться, остаются в зараженных французским языком умах наших бесплодны, как семена, ногами попранные или на камень упавшие. Предосудительно, конечно, и нехорошо безобразить слог свой смешением высоких славенских речений с простонародными и низкими выражениями, но поставить знаменательное слово приличным образом и кстати весьма похвально, хотя бы оно и не было обыкновенное. У Ломоносова отчаянная Дидона, зложелательствуя Енею, говорит:

Зажгла б все корабли и с сыном бы отца

Истнила и сама поверглась бы на них.

Виноват ли Ломоносов, что употребил глагол истнит, которого знаменование может быть не всякому известно? Отнюдь нет. Довольно для него, что слово сие есть истинное русское и везде в Священных книгах употребляемое. Он писал для людей, любящих язык свой, а не для тех, которые ничего русского не читают и ни языка своего, ни обычаев своих, ни отечества своего не жалуют. Мы думаем, что мы весьма просвещаемся, когда, оставляя путь предков наших, ходим, как невольники, за чужестранными и в посмеяние себе всякой глупости их последуем и подражаем! Мы не говорим ныне: лице светлое щедротою, уста утешением сладкие, для того, что французы не говорят: visage lumineuxpargenerosite, levres douces par consolation; но, напротив того, говорим: предмет нежности моей, он вышел из его горницы спанья (вместо из своей спальни), для того, что они говорят: objet de та tendresse, il est sorti de sa chambre a coucher. Мы начинаем забывать и уже нигде в новых книгах своих не находим старинных наших выражений и мыслей, каковы, например, суть нижеследующие:

Препоясал мя еси силою на брань.

Уже тебе пора во крепость облещис.

Горняя мудрствуйте, не земная.

Утвердил ecu руку свою на мне.

В скорби распространил мя ecu.

Вещает ветхий деньми к ней.

Подвизаться молением непрестанным.

Воевать на Веру Православную.

Защитить рукою крепкою и мышцею высокою.

Расти как телом, так и духом в премудрости и любви Божией.

Богатеть в телесныя и душевныя добродетели паче, нежели в сребро и злато.

Принесем хвалу солнцу мысленному Богу не вечернему.

Просвети сердце мое на разумение заповедей

Твоих, и отверзи устне мои на исповедание чудес Твоих.

Истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог Его.

Иди к пещерам Киевским, о Православие, иди восхождением сердечным грядый от силы в силу, иди и возревнуй видев пути тех, иже во ископанной земли не брашно гиблющее с мравиями, но пребывающее в животе вечный, еже есть творение воли Божия, собираху во время летнее жития сего, на зиму страшного суда, егда от лица мраза Его кто постоит?

Мы, говорю, ныне забываем сей слог, и сладкою изобильно текущею из богатого источника сего водою отнюдь не стараемся напоять умы наши. Что же мы делаем? На место сих колико сильных, толико же кратких и прекрасных выражений вводим в язык наш следующие и им подобные:

Жестоко человеку нещастному делать еще упреки, бросающие тень на его характер.

Погрузиться в состояние морального увядания.

Он простых нравов, но щастие наполнило его идеями богатства.

С важною ревностию стараться страдательное участие переменить на роль всеобщего посредничества.

Положение Государтва внутри, равно как и во внешних отношениях, было в умножающемся беспрестанно переломе.

Умножить предуготовительные военные сцены.

Отчаяние нужды превратилось в бурливые сцены и движения.

Ответы учеников на вопросы, деланные им при открытом испытании из предметов, им преподаваемых.

Чувствование несправедливости оживотворяло мещан наших духом порядка и соразмерной деятельности.

Он должен был опять сойти с зрелища, на котором исступленное его любочестие так долго выставлялось, и возвратиться в прежнее приватное свое состояние презрения, обманутых желаний и всеми пренебреженной посредственности и проч., и проч., и проч.

Мы думаем, быть великими изобретателями и красноречия учителями, когда коверкая собственные слова свои пишем: уистинствовать, ответность, предельность, повсенародность, возуповая, смертнозаразоносящаеся, ощутителнейшее вразумление, практическое умоключение и проч.

Мы не хотим подражать Ломоносову и ему подобным. Он, например: описывая красоту рощи, между прочим в конце своего описания говорит: но что приятное и слух услаждающее пение птиц, которое с легким шумом колеблющихся листов и журчанием ясных источников раздается? Не дух ли и сердце восхищает и все суетным рачением смертных изобретенные роскоши в забвение приводит. Это слишком просто для нас. Слог наш ныне гораздо кудрявее, как например: в сердечном убеждении приветствую тебя, ближайшая сенистая роща! прохладной твоей мрачности внимали мои ощущения разнеженные симфониею пернатых привитающих.

Напитавшимся тонким вкусом Французской литературы, может ли нравиться нам подобное сему описание весны:

Смотреть на роскошь преизобилующие натуры, когда она в приятные дни наступающего лета, поля, леса и сады нежною зеленью покрывает, и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды, с тихим журчанием к морям достигают, и когда обремененную семенами землю, то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущихся листов и внимать сладкое пение птиц: есть чудное и чувство и дух восхищающее увеселение.

или:

Как лютый мраз весну прогнавши,

Замерзлыля жизнь дает водам;

Туманы, бури, снег поправши,

Являет ясны дни странам,

Вселенну паки воскрешает,

Натуру нам возосбновляет,

Поля цветами красит вновь и проч.

или:

Кончает солнце круг, весна в луга идет,

Увеселяет тварь, и обновляет свет.

Сокрылся снег, трава из плена выступает.

Источники журчат, и жаворонок вспевает.

Нет! мы не жалуем ныне сей простоты, которую всякий разуметь может. Нет! мы любим так высоко летать, чтоб око ума читателева видеть нас не могло. Например:

Проникнутый эфирным ощущением всевозраждающей весны, схватив мирный посох свой милого мне Томсона, стремлюсь в объятия природы. Магической Май! Зиждитель блаженства сердец чувствительных, осеняемый улыбающимся зраком твоим сообщаюсь величественному утешению развивающейся натуры; юные красоты пленительного времени в амброзических благовониях развертываются во взоре моем. Какое удовольствие быть в деревне при симпатических предметах! Жажду созерцать неподражаемые оттенки рисующихся полей и проч.

Вот нынешний наш слог! Мы почитаем себя великими изобразителями природы, когда изъясняемся таким образом, что сами себя не понимаем, как например: в туманном небосклоне рисуется печальная свита галок, кои, кракая при водах мутных, сообщают траур периодический. Или: в чреду свою возвышенный промысл предпослал на сцену дольнего существа новое двунадесятомесячие: или: я нежусь в ароматических испарениях всевожделенных близнецов. Дышу свободно благими Эдема, лобызаю утехи дольнего рая, благоговия чудесам Содетеля, шагаю удовольственно. Каждое воззрение превесьма авантажно. Я бы не кончил сих или, ест ли бы захотел все подобные сему места выписать из нынешних книг, которые не в шутках и не в насмешку, но уверительно и от чистого сердца, выдают за образец красноречия.

Наконец, мы думаем быть Оссиянами и Стернами, когда, рассуждая о играющем младенце, вместо: как приятно смотреть на твою молодост! Говорим: коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей! Вместо — луна светит — бледная геката отражает тускые отсветки. Вместо — окна заиндевели — свирепая старица разрисовала стекла. Вместо — Машинька и Петруша, премилые дети, тут же с нами сидят и играют — Лолота и Фан-фан, благороднейшая чета, гармонируют нам. Вместо — пленяющий душу сочинитель сей тем больше нравится, чем больше его читаешь — Элегический Автор сей, побуждая к чувствительности, назидает воображение к вящшему участвованию. Вместо: любуемся его выражениями: интересуемся назидательностию его смысла. Вместо: жаркий солнечный луч, посреди лета, понуждает искать прохладной тени: в средоточие лета жгущий лев уклоняет обрести свежесть. Вместо: око далеко отличает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу: мноездный тракт в пыли являет контраст зрению. Вместо: деревенским девкам на встречу идут цыганки: пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся Фараонит. Вместо: жалкая старушка, у которой на лице написаны были уныние и горесть: трогательной предмет сострадания, которого унылозадумчивая Физиогномия означала гипохондрию. Вместо: какой благорастворенный воздух! Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода! и проч.

Предки наши мало писали стихами и не знали в оных ни определенной меры, ни сочетания, ни стопосложения; но хотя стихи их токмо рифмою отличаются от прозы, однако ж оные, по причине ясности в них разума и порядочной связи мыслей, всегда для чтения приятны. Например, в притче о блудном сыне приближающийся к концу своей жизни отец, вручая детям своим немалое богатство и представляя им в самом себе образец, что Бог не оставляет никогда тех, кои, призывая Его на помощь, в честных трудах век свой препровождают, делает им следующее наставление:

Токмо есть треб Бога вам хвалити,

В любви и правде Ему послужити.

Благодарствие в сердцах ваших буди,

Милость хранити на нищия люди.

Мир, смирение, кротость сохраняйте.

Всякия злобы от вас отревайте

Мудрость стяжите, правда буди с вами,

Лжа не изыди вашими устами.

С честными людьми дружество держите,

Прелюбы творцев далече бежите.

Бежите всех злых, яко люта змия,

Вся заповеди сохраните сия.

Сии стихи не имеют той чистоты и согласия, каковые дает им определенная мера и стройное слогопадение; но ясность и простота их гораздо приятнее для меня, нежели многословное высокомыслие следующих или им подобных стихов:

Гармония! Не глас ли твой

К добру счастливых возбуждает,

Несчастных душу облегчает

Отрадной, теплою слезой?

Когда б подобить смертный мог

Невидимый и несравненный,

Спокойный, сладостный восторг,

Чем души в горних упоенны —

Он строй согласный звучных тел

И нежных гласов восклицанье

На душу, на сердца влиянье,

Небесным чувством бы почел.

Или:

Ударил в воздух голос твой

Размером хитрым, неизвестным,

И тем-же трепетом небесным

Сердца отозвались на строй.

Там вся связь мыслей и всякой стих мне понятен; а здесь: когдаб смертный мог подобить невидимый, спокойный восторг горних, он бы согласный строй звучных тел, и восклицание нежных голосов, на душу, на сердца влиянье, досель небесным чувством. Пусть тот, кто умнее меня, находит в этом мысль, а я ничего здесь, кроме несвязности и пустословия, не вижу. Подобные сему стихи: Сердца отозвались на строй, пусть для других кажутся трогательны и занимательны, но для меня никогда не будут они прелестны, равно как и следующие:

В безмолвной куще сосн густых,

Согбенных времени рукою,

Над глухо-воющей рекою,

От треску грома в облаках,

От бури свищущей в волнах,

И в черном воздух шипящей.

Куща ничего другого не значит, как шалаш или хижина; чтож такое: кущи сосн? И когда сосны рукою времени сгибаются? Прилично ли говорить о реке: глухо-воющая река? О буре: свищущая, шипящая буря?

Мы, удаляясь от естественной простоты, от подобий обыкновенных и всякому вразумительных, и гоняясь всегда за новостию мыслей, за остроумием, так излишно изощряем, или, как ныне говорят, утончиваем понятия свои, что оные чем меньше мысленным очам нашим от чрезвычайной тонкости своей видимы становятся, тем больше мы им удивляемся и называем это силою Гения. Сие-то расположение ума нашего и упоение оного чужестранными часто нелепыми писаниями рождает в нем охоту подражания и любовь к чудным сим и сему подобным выражениям: нежное сердце, которое тонко спит под дымкою прозрачной, или: сердечной терн быть может дара тать, или: неосторожно свесть две сцены жития и проч. Неосторожно я поступлю, если все то выписывать стану, что в нынешних книгах почти на каждой странице попадается.

Кантемир в стихах своих к Государыне Елисавете Петровне говорит:

Отрасль ПЕТРА Перваго, его же сердцами,

Великим и отцем звал больше нежь устами

Народ твой! отрасль рукой взращенна самого

Всевышняго, полкруга в надежду земнаго!

Стихи сии конечно похожи на прозу; но между тем какая в них чистая, величавая мысль, и какой хороший слог! Напротив того в следующих стихах хотя есть мера и стопы, но какой в них странной слог, и какая темная мысль:

Лишь в обществе душа твоя себе сказалась,

И сердце начало с сердцами говорить,

Одна во след другой идея развивалась,

И скоро обняла вселенную их нить!

Что такое: душа себе сказалась? Что: такое: одна идея развивается во след другой и нит их обнимает вселенную? Какие непонятные загадки!

Если предки наши не умели писать стихов, то в прозе своей были они стихотворцы, возьмем каноны их, псалмы, акафисты, ирмосы, мы часто увидим в них стихотворческого огня блистание, как, например:

Спасе люди, чудодействуяй Владыка, мокрую моря волну оземленив древле: волею жерождься от Девы, стезю проходну небесе полагает нам: Его же по существу равна же Отцу и человеком славим. Ирмос сей преложен в следующие стихи:

Владыка спасл людей чудесно,

Путь в мори им открыв земной;

От Девы же родясь телесно,

Сказал нам к небу путь иной.

Его мы должны вси прославить,

Отцем рожденна прежде век,

И нам и Богу равна ставить,

Он есть и Бог и человека.

Стихи сии не худы, но между тем где больше стихотворства, в сем ли стихе: путь в мори им открыв земной или в сей прозе: мокрую моря волну оземленив древле? Какие слова могут изобразить кратче и сильнее власть Божескую, как не сии: Господь рече: да будет свет, и бысть? Какое изречение стихотворца, умствующего о ничтожности мирских величий, поразит воображение наше вящше и живее, нежели сии слова, сказанные о возносящем под облака главу свою и низверженном бурею кедре: мимо идох и се не бе! Можно ли мысль сию, что душевное удовольствие много способствует телесному здравию нашему, короче и краше сего выразить: сердцу веселящуся, лице цветет?* Прочтем псалмы Давидовы: сколько красот найдем мы в них, невзирая на темноту перевода их! Сила нижеследующих могущество, великолепие и славу Божию выражающих речений уступает ли огню самых лучших стихотворцев:

______________________

* Ломоносов в Грамматике своей говорит: "сожалетельно, что из обычая и употребления вышло Славенское в сочинении глаголов свойство, когда вместо депричастий дательный падеж причастий полагался, который служил в разных лицах: Ходящу мне в пустыне показался зверь ужасный. И хотя еще есть некоторые того остатки Российскому слуху сносные, как, Бывшу мне на море восстала сильная буря; однако прочие из употребления вышли. В высоких стихах можно по моему мнению с рассуждением некоторые принять. Может быть со временем общий слух к тому привыкнет, и сия потерянная краткость и красота в Российское слово возвратится." Я на сие ответствую, благоязычный наш песнопевец! Ты так мнил, потому что ты искусен был в языке своем; но так ли рассуждают нынешние писатели наши, есть ли не все, то по крайней мере весьма многие из них? Ты сожалеешь о потерянных красотах Славенского слога, и думаешь, что со временем возвратим мы их в язык свой и приучим к ним слух наш. — Нет, совсем напротив; мы отчасу больше отвыкаем от них, приучим слух свой к неслыханным в твои времена нелепостям, составляем новый язык, ни Славенской, ни Руской, и называем это совершенством словесности и красноречия! Ты разсуждая о языке своем сказал некогда: "Карл пятый Римский Император, говаривал, что Ишпанским языком с Богом, Французским с друзьями, Немецким с неприятелями, Италиянским с женским полом говорить прилично. Но есть ли бы он Российскому языку был искусен, то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, Ибо нашел бы в нем великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежности Италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательство, требует другаго места и случая. Меня долговременно в Российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на Российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие "речи." Ты рассуждал так, и хотя сочинениями своими доказал сию истину, однако ты еще не Оракул; многие из нынешних наших писателей по глубже тебя рассуждают; они начитавшись Француских книг, и не заглядывая ни в одну свою, ясно увидели, что старый язык наш никуда негодится, и для того положили составишь новый, превосходнейший, совершенный, не слыханный доселе: они стараются достигнуть до сего время различными средствами: 1. Употребляют Славенские слова не в тех знаменованиях, в каких оне прежде употреблялись, как например: вместо надлежит или должно, говорят довлеет, которое слово значит довольно; вместо куча, думая писать возвышенным слогом, пишут куща, которое слово значит шалаш; вместо слушать с раболепностию или со страхом, говорят с подобострастием, которое слово значит одинакую страстям подвластность, и так далее; 2. Не вникая в язык свой многих слов не знают, или по не упражнению своему в чтении книг своих почитают их обветшалыми, и делают на место оных новые слова сочиняя и спрягая их не по смыслу и разуму коренных знаменований оных, но по приучению слуха своего к чужим словам и объяснениям, как то; начитанность, картинное положение, письменный человек, и тому подобные. В рассуждении же иностранных слов поступают они различно: некоторые имена принимают без перевода, и делают из них глаголы, как например: энтузиазм, энтузиатствовать; гармония, гармонировать; сцена, быть на сцене, выходит на сцену и проч. Сим словам кажется как будто приписывают они некое волшебное могущество, которое силу всякого Русского выражения препобеждает. Например: в следующих из Платоновой на коронацию речи словах: но паче да явиши собою пример благочестия, и тем да заградиши нечестивыя уста вольнодумства, и да укротиши злый дух суеверия и неверия, выражение говорю, укротить злый дух суеверия, кажется им недовольно тонко и живописно; они бы сказали: укротить Энтузиасм Фанатизма. Однакожь не все иностранные слова почитают они священными; иныя из них покушаются переводить, не приискивая в своем языке подобознаменательных, но так сказать, приказывая Сидору быть Карпом как например: Фаталист да будет случайным, Механизм да будет оснастка и проч. 3. Почти каждому слову дают они не то знаменование, какое оно прежде имело, и каждой речи не тот состав, какой свойствен грубому нашему языку. Отосюду по их мнению рождается сия тонкость мыслей, сия нежность и красота слога, как например следующая, или сему подобная: бросать убегающий взор на распростертую картину нравственнаго мира. — Изображать заимственныя предметы из природы усовершенствованной вкуса к воображения. — Сей отрывок носит на себе библейскую, покоряющую важность. — Сия История весьма живописательна. — Слог его блистателен, натурален, довольно чист; повествование живо; портреты иветны, сильны; но худо обдуманы, и проч. и проч. Можно ли, читая сие, не почувствовать новости языка? Как не поверишь, что словесности наша ныне токмо начинает рождаться и процветать? хотя бы кто все наши книги древние, не весьма древние и новейшие, (то есть лет десятка за два или за три писанные) от доски до доски прочитал, можно об заклад биться, что он не нашел бы в них ни взора убегающаго ни предметов заимственных, ни важности покаряющей, ни Истории живописательной, ни слова блистательнаго, ни портретов цветных и сильных. Академической словарь наш хотя и не давно сочинен, однако после того уже такое множество новых слов наделано, что он становится обветшалою книгою, не содержащею в себе нового языка.

______________________

Во исповедание и в велелепоту облеклся ecu. — Одеяйся светом яко ризою. — Ходяй на крилу ветреню. — Творяй Ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный. — Основали землю на тверди ея, не преклонится в век века. — Бездна яко риза одеяние ея. — На горах станут воды. — От запрещения гнева твоего побегнут, от гласа грома твоего убоятся. — Восходят горы, и нисходят поля в место еже основал ecu им. — Предел положил, его же не прейдут. — Коснется горам и воздымятся. — Дхнет дух его и потекут воды. — Словом Господним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их? и проч. и проч. и проч. Какой перевод найдем мы лучше сего Соломоновых притчей перевода: Блажен человек, иже обрете премудрость и смертен, (то есть: и блажен смертный) иже уведе разум. Лучше бо сию куповати, нежели злата и сребра сокровища, честнейша же есть камений многоценных: не сопротивляется ей ничто же лукаво. Благознатна есть всем приближающимся ей, всякое же честное недостойно ея есть. Долгота бо жития и лета жизни в деснице ее, в шуйце же ее богатство и слава: от уст ея исходит правда, закон же и милость на языце носит. Путие ея путие добри, и вся стези ея мирны: древо живота есть всем держащимся ея, и восклоняющимся на ню, яко на Господа, тверда. Бог премудростию основа землю, уготова же небеса разумом? — Простой, средний и даже высокий слог российский, конечно, не должен быть точный славенский, однако ж сей есть истинное основание его, без которого он не может быть ни силен, ни важен, нет конечно никакой нужды, рассуждая о премудрости, говорить: лучше бо сию куповати; но что препятствует нам сказать о ней: в деснице ея долгота жизни, в шуйце ея богатство и слава; от уст ея исходит правда; закон же и милость на язык своем носит; все пути ея добры и все стези ея мирны? Самая малая перемена в словах, не ослабляя мысли, сохраняет всю красоту слога. Ничего нет безрассуднее, как думать, что славенский язык не нужен для красоты новейшего российского слога и что гораздо нужнее для сего французский язык, и какой еще? Не Славных поистине и отличных писателей их, но худых сплетателей нынешних глупых и нелепых умствований, клевет, небылиц и романов. Не их читать, не им последовать, не из них должно нам почерпать красоту слога; но из собственных творений своих, из книг славенских. В доказательство сего приведем здесь некоторые примеры.

Какой перевод найдем мы лучше сего Соломоновых притчей перевода: Блажен человек, иже обрете премудрость и смертен, (то есть: и блажен смертный) иже уведе разум. Лучше бо сию куповати, нежели злата и сребра сокровища, честнейша же есть камений многоценных: не сопротивляется ей ничто же лукаво. Благознатна есть всем приближающимся ей, всякое же честное недостойно ея есть. Долгота бо жития и лета жизни в деснице ея, в шуйце же ея богатство и слава: от уст ея исходит правда, закон же и милость на языце носит. Путие ея путие добри, и вся стези ея мирны: древо живота есть всем держащимся ея, и восклоняющимся на ню, яко на Господа, тверда. Бог премудростию основа землю, уготова же небеса разумом?— Простый, средний, и даже высокий слог Российский конечно не должен быть точный Славенский, однакож сей есть истинное основание его, без которого он не может быть ни силен, ни важен. нет конечно никакой нужды, рассуждая о премудрости, говорить: лучше бо сию куповати; но что препятствует нам сказать о ней: в деснице ея долгота жизни, в шуйце ея богатство и слава; от уст ея исходит правда; закон же и милость на язык своем носит; все пути ея добры и все стези ея мирны? Самая малая перемена в словах, не ослабляя мысли, сохраняет всю красоту слога. Ничего нет безрассуднее, как думать, что Славенский язык не нужен для красоты новейшего Российского слога, и что гораздо нужнее для сего Французский язык, и какой еще? Не славных по истине и отличных писателей их, но худых сплетателей нынешних глупых и нелепых умствований, клевет, небылиц и романов. Не их читать, не им последовать, не из них должно нам почерпать красоту слога; но из собственных творений своих, из книг Славенских. В доказательство сего приведем здесь некоторые примеры.

Как ни прекрасна Ода, выбранная из Иова таковым великим стихотворцем, каков был Ломоносов, и хотя оная написана ясным, чистым и употребительным Российским языком, и притом сладкогласием рифм и стихов украшена; однако не все красоты подлинника (или Славенского перевода) исчерпал он, и едва ли мог достигнуть до высоты и силы оного, писанного хотя и древним Славенским, не весьма уже ясным для нас слогом; но и тут, даже сквозь мрак и темноту, сияют в нем неподражаемые красоты, и пресильныя по истине стихотворческие в кратких словах многомысленные выражения. Сравним сии места. у Ломоносова Бог вопрошает человека:

Стесняя вихрем облак мрачный

Ты солнце можешь ли закрыть,

И воздух огустить прозрачный,

И молнию в дожде родить,

И вдруг быстротекущим блеском

И гор сердца трясущим треском

Концы вселенной колебать

И смертным гнев свой возвещать?

Прекрасное распространение мыслей, достойное пера великого стихотворца; но в подлиннике краткие сии слова не заключают ли в себе всей силы сего вопроса:

Веси же ли пременения небесная?

Призовеши же ли облак гласом? —

Поспеши же ли молнии и пойдут?

Ломоносов продолжает:

Твоей ли хитростью взлетает

Орел, на высоту паря,

По ветру крила простирает

И смотрит в реки и моря?

От облак видит он высоких

В водах и пропастях глубоких,

Что я ему на пищу дал.

Толь быстро око ты ль создал?

В подлиннике сказано:

И твоею ли хитростию стоит ястреб, распростер криле недвижим зря на юг? Твоим же ли повелением возносится орел? Неясыть же на гнезд своем сидя вселяется на версе камене и в сокровен? Тамо же сый ищет брашна, издалеча очи его наблюдают.

Ломоносов изобразил здесь единого орла; в подлиннике представлены в одинаком виде три различные птицы: ястреб, орел и неясыть, с приличными каждой из них свойствами: ястреб распростерши крылья, стоит неподвижно (какое свойственное сей птицы дано положение, и как прилично употреблен здесь глагол стоит); орел возносится; неясыть вселяется на вершине каменных гор, в местах потаенных: отколе очи их издалече наблюдают, ищут брашна, снеди. Не взирая на прекрасное в Ломоносове изображение орла, не имеет ли подлинник своей красоты? Сверх сего Ломоносов не все отличные места подлинника преложил в стихи; он не покусился изобразишь коня, толь прекрасно и величаво там описанного:

Или ты обложил еси коня силою, и облекл же ли еси выю его в страх? Обложил же ли еси его всеоружием, славу же персей его дерзостию? Копытом копая на поли играет, и исходит на поле с крепостию: сретая стрелы посмевается, и не отвратится от железа. Над ним играет лук и меч, и гневом потребит землю, и не имать веры яти, дондеже вострубит труба. Труб вострубившей глаголет: благо же: издалека же обновляет рать со скаканием и ржанием. В самом деле, что может быть величавее одетого в воинскую сбрую коня, силу и крепость ощущающего в себе, исходящего на ратное поле, гордо разгребающего копытами землю, посмевающегося устремленным на него стрелам и железным копьям, кипящего гневом, когда всадник над главою его играет своим мечем, и ожидающего с нетерпеливою радостью гласа трубного, при звуке коего с громким ржанием устремляется скакать на брань и битву?

Ломоносов описывает зверя, названного Бегемотом, и которого почитают быть слоном, или вероятнее единорогом или риноцером:

Воззри в леса на Бегемота,

Что мною сотворен с тобой;

Колючей терн его охота

Безвредно попирать ногой.

Как верьви сплетены в нем жилы.

Отведай ты своей с ним силы!

В нем ребра как литая медь:

Кто можем рог его сотреть?

В подлиннике сказано:

Се убо крепость его на чреслех, сила же его на пупе чрева. Постави ошиб яко кипарис, жилы же яко уже сплетены суть. Ребра его ребра медяна, хребет же его железо слияно. — Под всяким древом слит, при рогоз и тростии и ситовии: осеняют же над ним древеса велика с леторасльми, и ветьви напольныя*. Аще будет наводнение, не ощутит; уповает, яко внидет Иордан во уста его: во око свое возмет его, ожесточився продиравит ноздри (то есть увидя его, вместо чтоб почувствовать страх, озлится, расширит ноздри, приготовится к бою).

______________________

* Перевод сего места, или сих двух стихов, весьма темен. Впрочем из поверения оного с переводами иностранных библий добраться можно, что описываются здесь свойства сего зверя, и что смысл сих слов должен быть следующий: он любит спать под деревьями на мокрых болотистый местах, в тростнике и других подобных сим травах. Великия при водах растущия ивы покрывают его своею тению. В Немецкой библии сказано: er liegt gern im Sohatten, im Rohr, und im Schlam verborgen. Das Gebuoch bedeckt ihn mit seinem Schatten und die Bachueiden bedecken ihn.

______________________

Мне кажется изображение крепости и сил толь огромного животного, каков есть слон, или единорог в стихах у Ломоносова не довольно соответствует изображению действия или употребления тех же самых сил его; ибо о таком звере, у которого жилы как сплетенные верьви, ребра как литая медь, мало сказать, что он колючий терн безвредно попирает ногами. Не отъемля славы у сего великого писателя мнится мне, что надлежало бы сказать нечто более, нечто удивительнее сего. В подлиннике напротив того может быть уже чрез меру огромно сказано аще будет наводнение, не ощутит: уповает, яко внидет Иордан во уста его.

Наконец Ломоносов описывает другое животное, названное Левиафаном, и которое иные почитают быть китом, другие морским конем, третьи крокодилом. Сие последнее мнение, судя по описанию, кажется быть вероятнее прочих:

Ты можешь ли Левиафана

На уде вытянуть на брег?

В самой средине Океяна

Он быстрый простирает бег;

Светящимися чешуями

Покрыт как медными щитами,

Копье и меч и молот твой

Щитает за тростник гнилой.

Как жернов сердце он имеет,

И зубы страшный ряд серпов:

Кто руку в них вложить посмеет?

Всегда к сраженью он готов:

На острых камнях возлетет,

И твердость оных презирает;

Для крепости великих сил,

Щитает их за мягкой ил.

Когда ко брани устремится,

То море как котел кипит,

Как пещь гортань его дымится,

В пучине след его горит;

Сверкают очи раздраженны,

Как угль в горниле раскаленный.

Всех сильных он страшит гоня.

Кто может стать прошив меня?

В подлиннике сказано:

Извлекеши ли змия удицею, или обложиши узду о ноздрех его? Или вдежеши кольце в ноздри его? Шилом же провертиши ли устие его? Возглаголет же ли ти с молением, или с лрошением кротко? Сотворит же ли завет с тобою? Поймеши же ли его раба вечна? Поиграеши ли с ним, яко же со птицею, или свяжеши его яко врабия детищу? (то есть для игрушек сыну твоему: et le lieras tu pour amuser tes jeunes filles). Питаются же ли им языцы, и разделяют ли его финикийстии народи? Вся же плавающая собравшеся, не подъимут кожи единыя ошиба его; и корабли рыбарей главы его. Возложиши ли нан руку, воспомянув брань бывающую на тебе его? И к тому да небудет.— Кто открыет лице облечения его? В согбение же персей его кто внидет? Двери лица его кто отверзет. Окрест зубов его страх, утроба его щиты медяны, союз же его яко же смирит камень, един ко другому прилипают, дух же не пройдет его; яко муж брату своему прилепится, содержатся и не отторгнутся*. В чхании его возблистает свет: очи же его видение денницы. Из уст его исходят аки свещи горящия, и размещутся аки искры огненни: из ноздрей его исходищ дым лещи горящия огнем углия: душа же** его яко углие, и яко пламы из уст его исходят. На выи же его водворяется сила, пред ним течет пагуба. Плоти же телесе его сольянушася: лиет нан, и нелодвижится: (les muscles de sa chair sont lies; tout cela est massif en lui, rien n' y branle. Франц. die gliedmass seines Fleishes hangen an einander, und hangen hart an ihm, das er nicht zerfalen kan. Нем.) Сердце его ожесте аки камень, стоит же аки наковальня неподвижна. Обращшуся ему, страх зверем четвероногим по земли скитущим. Аще срящут его колия, ни что же сотворят ему, колие вонзено и броня: вменяет железо аки плевы, медь же аки древо гнило: не уязвит его лук медян, мнит бо каменометную пращу аки сено. Аки стеблие вменишася ему млатове: ругаетжеся трусу огненосному***. Ложе его остни острии, всяко же злато морское под ним, яко же брение беcчисленно. Возжизает бездну, яке же пещь медную: мнит же море яко мироварницу, и тартар бездны яко же пленника: вменил бездну в прохождение. Ничто же есть на земли подобно ему сотворено, поругано быти Ангелы моими: все высокое зрит: сам же царь всем сущим в водах.

______________________

* Во Французской и других библиях сказано просто: члены его соединенные один с другим пребывают нераздельны. Elles sout joint l'une a l'autre, elles s'entretienent, et ne te separent point. В Российском переводе употреблено подобие: яко муж брату своему прилепится. Сие подобие хотя к кажется быть затмевающим смысл и поставленным здесь не у места, однако ежели мы хорошенько вникнем в разум сих слов, то найдем их здесь весьма пристойными; ибо разумеется под оными союз между двумя друзьями: чтож может быть крепче и неразрывнее союза истинной дружбы?

** Душа здесь значит дыхание, Athem.

*** Здесь трус огненосный значит блеск потрясаемого пред очами его чистого иди светящегося оружия: er spottet den bebenden Lanzen, сказано в Немецкой Библии.

______________________

Вышесказанные стихи Ломоносова конечно весьма прекрасны; но для сравнения их с подлинником (то есть с Славенскихм переводом), надлежит, как уже и выше рассуждаемо было, представить себе во первых, что стихи, а особливо хорошие, всегда имеют над разумом нашим больше силы, чем проза; во вторых, что перевод Священных книг во многих местах невразумителен, частию по неточности преложения мыслей столь трудной и в такие древние времена писанной книги, каков есть Еврейский подлинник; частию по некоторой уже темноте для нас и самого Славенского языка; однако, не взирая на сию великую разность, сличим Славенский перевод с почерпнутыми из него стихами знаменитого нашего стихотворца, и рассмотрим, которое из сих описаний сильнее. Сперва покажем общее их расположение, а потом упомянем частно о некоторых выражениях.

Описание заключающееся в трех вышеозначенных строфах Ломоносова, состоит из двух членов или частей, из которых первую можно назвать предложением или вступлением, а вторую изображением или повествованием. Предложение состоит в следующих двух стихал:

Ты можешь ли Левиофана

На уде вытянуть на брег?